ニュース

2025年5月27日:塩貝先生、松野先生のグループ、関先生のグループ(東北大学)との共同研究による AgCrSe2 薄膜合成の論文が、 APL Materials に掲載決定となりました。スタートの組成を最適化することで単相のAgCrSe2薄膜を得た結果を報告しています。

2025年5月20日:塩貝先生、田島さん、越智先生、松野先生との共同研究による CrSe 薄膜のドメイン制御に関する論文が、 Japanese Journal of Applied Physics に掲載決定となりました。基板の選択によってツイストドメインとシングルドメインが制御できることを報告しています。

2025年4月11日:新人歓迎会を行いました。

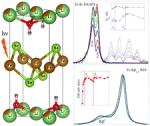

2025年4月8日:Lemmens 先生(ブラウンシュヴァイク工科大学)のグループ、野原先生(広島大学)のグループとの共同研究による鉄系超伝導体のラマン散乱の論文が、Journal of Nanoscience & Technology に掲載されました。Rhを部分置換した鉄系122型 CaFe2As2 において、結晶構造、構造相転移、電子状態を精密に検討した研究の成果です。![]()

2025年4月7日:顔合わせのミーティングを行いました。

2025年4月4日:新メンバー加入。

2025年3月31日:足立先生(上智大学)他、多くの学生さんたち、先生方との共同研究による BaPtAs1-xSbx のミュオンスピン回転緩和実験の論文が、 Physical Review B に掲載されました。時間反転対称性が破れた超伝導の発現を、実験で観測することができました。![]()

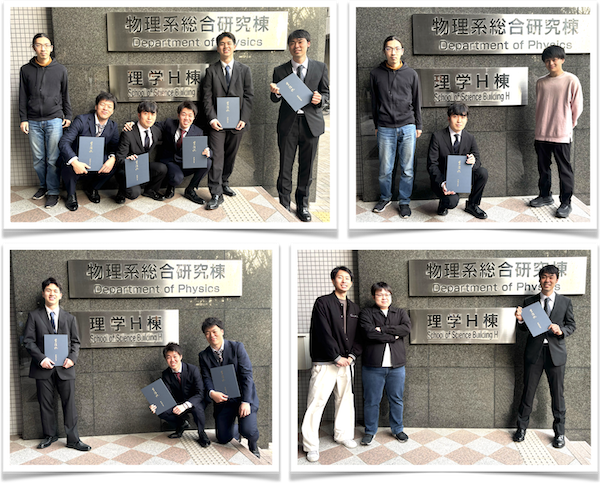

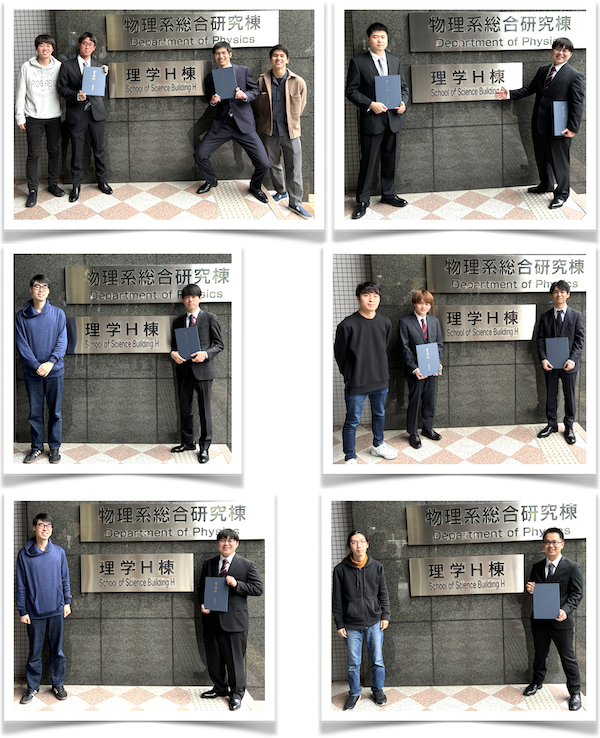

2025年3月25日:令和6年度 卒業式・学位記授与式、修士修了(浦矢郁人、岡宏大、韓成徳、菊池遊、眞崎世聞)、学士卒業(河野成良)、おめでとうございます。

2025年3月18日-21日:日本物理学会 2025年春季大会でポスター発表(生島)

2025年2月20日:河野成良君が、「卒業研究優秀発表賞」を受賞しました。

2025年2月18日:物性実験グループ卒業研究発表会(河野成良)

2025年2月12日-13日:修士論文発表会(浦矢郁人、岡宏大、韓成徳、菊池遊、眞崎世聞)

2025年2月7日:新見先生のグループ、岡田先生(OIST)のグループ、萩原先生のグループとの共同研究による SeドープPtBi2 薄膜デバイスの論文が Physical Review B に掲載されました。上部臨界磁場が異常なヒステリシスを示すことを報告しています。![]()

2024年12月13日:忘年会を行いました。

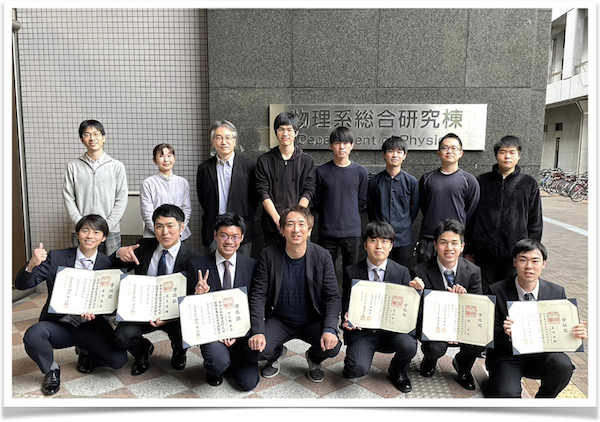

2024年11月11日:集合写真

2024年10月12日-13日:量子ビーム連携ミニワークショップ「機能性材料研究会」で講演(工藤)

2024年8月17日:金属材料研究所低温研究会2024で講演(工藤)

2024年7月22日:前期お疲れ様会を行いました。

2024年5月31日-6月5日:SPring-8 で XAFS 実験を行いました(岡、菊池、工藤)。

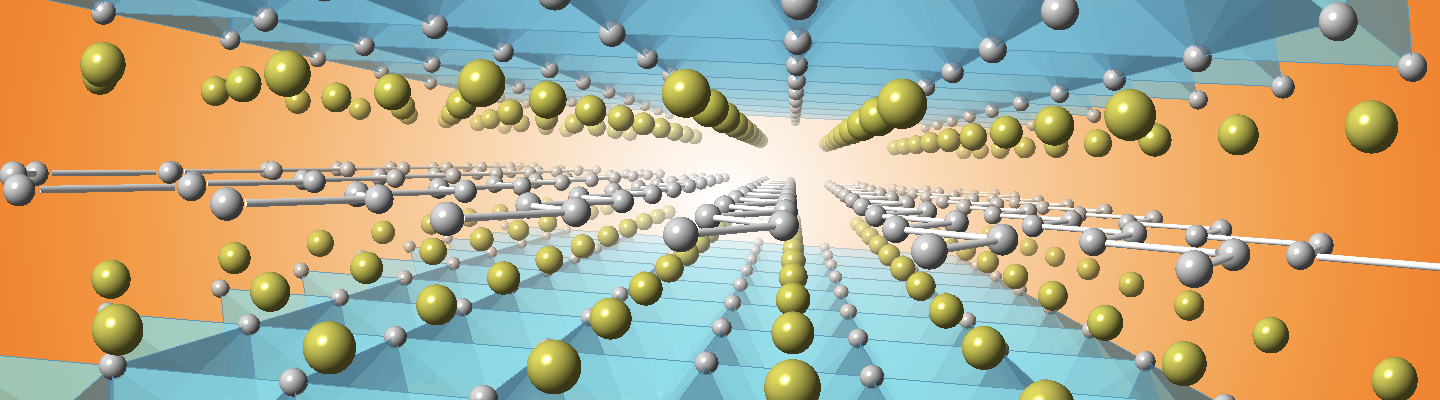

2024年4月10日:田島さん、塩貝先生、松野先生らのグループとの共同研究による CrSe 薄膜の論文が APL Materials に掲載されました。金属的な電気伝導を示す CrSe 薄膜の実現と磁気輸送特性から見た磁気構造に関する研究成果です。![]()

2024年4月8日:新メンバー加入。顔合わせのミーティングと新歓を行いました。

2024年3月23日:令和5年度 卒業式・学位記授与式、修士修了(須崎洋岳、花田洸志、真鍋馨、守安悠人、和田大輝)、学士卒業(生島匠、上本凛太郎、中川元、平岡耀登)、おめでとうございます。

2024年3月18日-21日:日本物理学会 2024 年春季大会でポスター発表(浦矢、眞崎、生島)

2024年2月19日:物性実験グループ卒業研究発表会(生島匠、上本凛太郎、中川元、平岡耀登)

2024年2月16日:生物科学科卒業研究発表会(生島匠)

2024年2月13日-14日:修士論文発表会(須崎洋岳、花田洸志、真鍋馨、守安悠人、和田大輝)

2023年12月26日-28日:令和5年度 新学術領域研究「量子液晶の物性科学」領域研究会で成果報告

2023年12月11日-16日:国際会議 MRM2023/IUMRS-ICA2023で招待講演(工藤)

2023年11月20日:集合写真

2023年8月8日-10日:国際会議 QLC2023 で成果発表

2023年5月23日:新見先生のグループとの共同研究による SeドープPtBi2 薄膜デバイスの論文が JPS Conference Proceedings に掲載されました。![]()

2023年4月6日:新メンバー加入

2023年3月23日:令和4年度 卒業式・学位記授与式、修士修了(岸大路泰宏、高木健輔、藤井隆弘)、学士卒業(浦矢郁人、岡宏大、眞崎世聞)、おめでとうございます。

2023月3月13日:第12回 理学研究フォーラム/第11回 研究交流セミナーで講演「新しい超伝導体を創る」(工藤)![]()

2023年2月20日:物性実験グループ卒業研究発表会(浦矢郁人、岡宏大、眞崎世聞)

2023年2月8日-9日:修士論文発表会(岸大路泰宏、高木健輔、藤井隆弘)

2023年2月3日:低温工学・超電導学会関西支部 2022年度第3回講演会で依頼講演(工藤)

2023年2月2日:ローマ大学のSaini先生との共同研究による (Li1-xFex)OHFeSe の論文が Physical Chemistry Chemical Physics に掲載されました。(Li1-xFex)OHFeSe の局所構造と局所磁気モーメントに関する研究成果です。![]()

2023年1月19日:BaPt(As1-xSbx) の論文が JPSJ の “Top 20 Most Downloaded Articles –December 2022” にランクインしました。![]()

研究内容

超伝導体の物質開発

自発的対称性破れに伴う現象である超伝導の物理には普遍性があり、その知見は多くの物理に波及します。例えば、超伝導のBCS理論のエネルギーギャップは、粒子の質量とアナロジーを持ちます。興味深いのは、超伝導が普遍な原理に基づくため様々な物質で発現し、物質の特徴を反映して多様性を生む点です。そのことが、物性物理学の進歩の場を数多く提供してきました。顕著な例が、高温超伝導、異方的超伝導、時間反転対称性の破れた超伝導、トポロジカル超伝導などであり、いずれも現代物性物理学の中心的課題として認識されています。本グループでは、物性物理学の新しい分野を切り開くことを目標として、新しい超伝導物質の開発を進めています。

開発の戦略

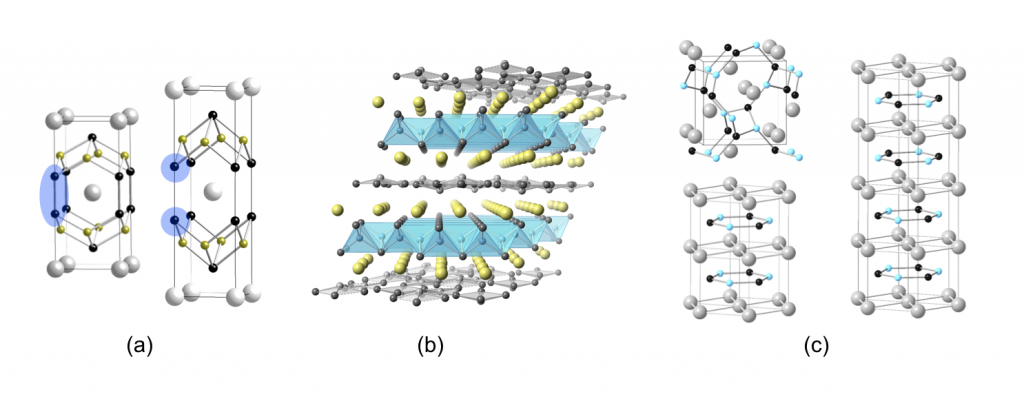

主な研究テーマは、新たな高温超伝導体の開発と新奇な超伝導状態の開拓です。際立つ超伝導状態を示す物質は結晶構造、磁気構造、バンド構造などに特徴を有しているため、新超伝導体の発見が、しばしば、物性物理学の新たなトレンドの端緒となります。私たちのグループでは、そのような新物質・新超伝導体の開発に取り組んでいます。開発のスタート地点は、元素特性の利用です。元素特性を有効に利用して結晶構造を制御し、新しい物質を開発します。例えば、下図のような、化学結合の形成・切断を利用した物質設計、配位多面体の制御、多形探索などがその例です。

(b) FeAs4 四面体とPtAs4 四角形を持つ 10-4-8 型鉄系超伝導体.

(c) BaPtAs における 3 つの多形.

実験

- 様々な型の電気炉を目的に応じて使い分け、物質を合成します。

- X線回折と蛍光X線分析により、結晶構造と化学組成を決定します。

- 各種装置を使用して磁気物性、輸送現象、光物性を測定し、超伝導体の性質を調べます。

私たちのグループには、このような物質合成から物性測定まで実験を行うための設備が整っています。さらに、複雑な物質の構造解析や超伝導状態における詳細な物性測定を行うために、共同研究者と協力して国内外の大型施設で実験を行います。

大阪大学 大学院理学研究科 物理学専攻

工藤研究室